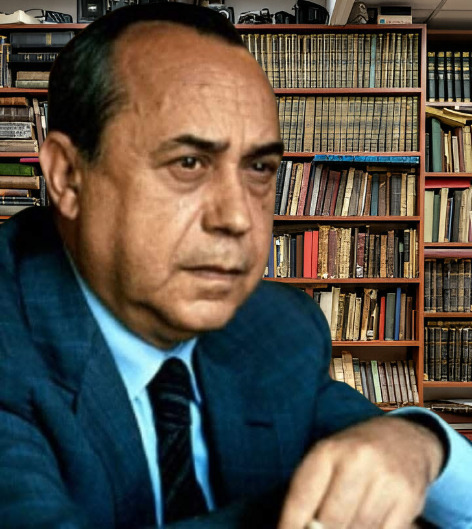

Sono ormai trentacinque anni che la sua voce si è spenta. Una voce che ci manca. Quella voce che nell’aula di Montecitorio e nelle pagine dei giornali si scontrava aspramente nel giudizio sui rapporti tra Stato e Brigate Rosse e sui cosiddetti “professionisti dell’antimafia” con giornali e giornalisti autorevoli. Era stato l’ultimo degli intellettuali italiani “impegnati” a vestire con onore questo aggettivo, dai primi anni Sessanta fino alla sua morte.

Ci manca quella voce che non era mai prevedibile, la voce di un uomo che non stava né di qua né di là ma sempre a ridosso della ragione critica e illuminista. Un uomo che veniva dalla sinistra ma che era impietoso con “i cretini di sinistra”.

Un uomo che ci ha svelato il vero volto della mafia (“Il giorno della civetta” – “A ciascuno il suo”) ma di cui erano inesorabili le sferzate nei confronti dei “professionisti dell’antimafia”. E’ morto prima di vedere Tangentopoli e Giulio Andreotti accusato di essere in combutta con la mafia; e la consacrazione di Indro Montanelli da parte dell’opinione pubblica di sinistra laddove, anni prima, Sciascia era stato uno dei pochissimi a dirne bene. Non ha potuto vedere il degrado e la crisi dei nostri partiti, travolti dagli scandali, ben più squallidi e tristi di altri precedenti.

Ci mancano le pagine che avrebbe scritto Sciascia: ci mancano eccome. Delle generazioni di intellettuali siciliani che hanno lasciato il loro marchio sulla storia letteraria e civile del nostro Paese, veniva dopo Vitaliano Brancati, nato nel 1907, e dopo Elio Vittorini, nato nel 1908. Era quasi coetaneo di Gesualdo Bufalino, nato a Comiso nel 1920, di cui era stato proprio Sciascia a scoprire e a rivelare il talento. Era siciliano al cento per cento, sicilianissimo. Lui, così parco di parole, sceglieva volentieri una parola siciliana a confidare un giudizio o un’emozione agli amici più fidati. Aveva conosciuto e amato Parigi ma anche la Spagna come nessun altro intellettuale italiano del secondo dopoguerra.

Ma era in quella casa di campagna della Noce che si ritirava a trovare il ritmo e l’arabesco di quelle cento pagine annue che erano divenute il suo stemma narrativo. Cento pagine o poco più. A cominciare da quel gioiello del 1956, “Le parrocchie di Regalpetra”, un libro che faceva i conti con il neorealismo e li chiudeva. E poi i quattro magnifici racconti riuniti con il titolo “Gli zii di Sicilia”, i saggi dedicati a Pirandello e al pirandellismo, romanzi come “Il Contesto” e “Todo Modo” che facevano da metafora di un’epoca della politica italiana. E poi quei libri che si situavano a metà tra l’invenzione narrativa e l’indagine poliziesca, e a farne da spunto era la morte di un geniale fisico siciliano (Ettore Maiorana) o il suicidio dello scrittore francese Raymond Roussel. E poi quel libro pamphlet che non è forse il suo più bello, “L’affaire Moro” del 1978, ma certo quello che più facilmente torna alla memoria. E gli innumerevoli atti d’amore alla sua Sicilia. E poi le collaborazioni ai giornali, dalla “Stampa” al “Corriere della Sera”. Sulla prima pagina del quotidiano milanese, si era nel 1987, apparve un suo articolo il cui titolo e il cui contenuto gli sarebbero stati rinfacciati per sempre: “I professionisti dell’antimafia”.

Questo articolo criticava in maniera severa un magistrato siciliano che era stato promosso perché appariva particolarmente meritevole nella “lotta alla mafia”. Quel magistrato si chiamava Paolo Borsellino, anni dopo dilaniato da una bomba mafiosa. Lo scrittore e Borsellino si incontrarono qualche tempo dopo, e Sciascia spiegò all’eroico giudice che non era certo lui il bersaglio della polemica.

Il risultato di quell’articolo scatenò un terremoto sui giornali, negli ambienti politici, nella magistratura, tra i cittadini sensibili alla lotta alla criminalità organizzata. Al siciliano Sciascia non piacevano le consorterie, neppure quelle dei “professionisti dell’antimafia”. Agli occhi di Sciascia “i professionisti dell’antimafia” erano retori che sfruttavano a loro favore la rabbia sacrosanta dell’opinione pubblica contro la “piovra”. Il criterio polemico era giusto, ma il nome scelto (Borsellino) quanto di più sbagliato.

“Sono stato mal consigliato” confesserà più tardi lo scrittore a Gianni Riotta. Sciascia, come ogni uomo libero, era imprevedibile, al confine tra gli schieramenti e le opposte verità. Era sempre stato di sinistra, mai rinunciando alla sua vena liberale e libertaria. Da intellettuale siciliano i comunisti avrebbero voluto utilizzarlo come una bandiera, riuscirono infatti a convincerlo nel 1975 a sedere nel consiglio comunale di Palermo nelle loro file, ma si trovarono ben presto puntata in volto la sua lama. E infatti l’esperienza durò pochissimo.

Da antifascista, fu attratto dal destino di un intellettuale siciliano fascistissimo, Telesio Interlandi. A lui avrebbe dedicato le consuete cento pagine annue, se la morte non lo avesse fermato. Sciascia, uomo al confine tra le culture, era incuriosito dal personaggio Interlandi: si chiedeva com’è che un siciliano di talento avesse sconfinato nel reame dell’abiezione, quello della predicazione antisemita.

La malattia era entrata da tempo nel suo sangue. Gli ultimi mesi furono molto dolorosi: fu un suo amico siciliano a battere a macchina il testo del suo ultimo libro, “Una storia semplice”, pubblicato postumo da Adelphi. A Ferdinando Scianna, un paio di giorni prima di morire, confidò che vivere a quel modo non aveva più senso. Con la sua morte (20 novembre 1989) scomparivano i mille tratti della sua umanità, perché l’uomo Sciascia non era meno nobile dello scrittore: il suo cuore e la sua mente erano una sola armoniosa macchina di conoscenza e di vita. Spenti l’uno e l’altra, non ci resta che cercarli su uno scaffale. Ma non basta, non ci basta.