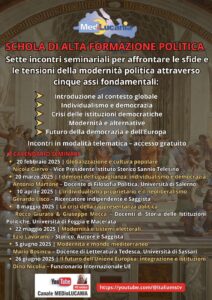

Ieri sera ho avuto l’onore, e soprattutto il piacere, di aprire il ciclo di seminari della Schola di Alta Formazione Politica, promossa da MedinLucania, con un intervento intitolato “Globalizzazione e Cultura Popolare”, svoltosi in un clima di vivace interazione e di stimolo reciproco grazie anche alla presenza del caro amico prof. Antonio Martone, docente di Filosofia Politica all’Università di Salerno.

Cinque temi portanti

Durante il seminario, abbiamo organizzato la riflessione in cinque filoni tematici principali:

- Dibattito storiografico

Da Franco Benigno a Ottavia Niccoli, abbiamo visto come il concetto di “cultura popolare” sia stato ridefinito in età moderna, sottolineandone la fluidità e l’urgenza di un approccio dinamico, capace di coglierne le continue trasformazioni. - Le radici globali nell’opera di Vermeer

Grazie al riferimento a Timothy Brook, abbiamo esplorato come il pittore olandese del XVII secolo anticipasse, con i suoi interni borghesi colmi di oggetti esotici, il sorgere di una “prima globalizzazione” fatta di traffici commerciali e contaminazioni culturali. - Civiltà contadina e mondo moderno

Abbiamo analizzato alcune fonti storiche — in particolare manifesti propagandistici e fotografie — per vedere come, già prima della globalizzazione, diverse retoriche ideologiche abbiano tentato di “impadronirsi” di quel mondo. Al contempo, è emerso come la modernizzazione e l’industrializzazione abbiano profondamente segnato l’ambiente rurale, spingendo a riflettere sui valori ancora oggi vitali dell’esperienza contadina. Da Franco Benigno a Ottavia Niccoli, abbiamo visto come il concetto di “cultura popolare” sia stato ridefinito in età moderna, sottolineandone la fluidità e l’urgenza di un approccio dinamico, capace di coglierne le continue trasformazioni. - Lessico neoliberale e cultura popolare

Abbiamo esplorato parole-chiave quali governance, resilienza, capitale umano, economia sociale di mercato, smart, mettendo in guardia dai rischi che derivano dall’apparente neutralità di questi concetti “tecnici”. Infatti, incidono direttamente sulle pratiche sociali e sulle tradizioni locali, trasformando la cultura popolare in un oggetto di mercato. - “Risposta Immunitaria” delle Radici

La riflessione si è conclusa con due casi concreti, Pietraroja (BN) e Guardia Sanframondi (BN), dove l’arte partecipativa e l’arte come critica sociale mostrano come le comunità locali possano preservare e rinnovare la propria identità, reagendo agli effetti della cosiddetta gentrificazione culturale.

Nella parte finale, ho voluto ricordare due voci apparentemente distanti — Elinor Ostrom e Pëtr Kropotkin — accomunate da un impegno per la dignità umana.

Tirando le somme, cosa emerge?

- Da un lato, la cultura popolare contadina ci testimonia l’idea di un senso del mondo che non necessita di trattati o di retoriche ideologiche: era la vita stessa a essere veicolo di valori e di sacralità. Quel modo di stare con la terra e con la comunità — sobrio, essenziale, solidale — rappresenta un enorme patrimonio di “bene comune”, oggi a rischio estinzione o riduzione a folklore mercificato.

- Dall’altro, la tensione teorico-pratica evocata da Kropotkin è la stessa che Ostrom immagina per i beni comuni: far emergere il meglio da noi stessi non è un’astrazione, ma si concretizza nel riconoscere che ognuno porta dentro di sé competenze, bisogni e desideri di riscatto. Una società giusta non dovrebbe “spingere” l’individuo a comportarsi in modo egoistico, bensì incoraggiare la partecipazione e la responsabilità collettiva.

La cultura contadina, in fondo, era espressione di una comunità che viveva la terra “dal di dentro”, quasi come un sacramento laico di cui i contadini erano i “sacerdoti”. Non c’era un testo scritto né una teoria politica astratta: era la pratica quotidiana, il sudore condiviso, il corpo e la mente che incontravano la natura. È una radicalità che oggi spesso ci sfugge — eppure, essa potrebbe diventare la base di un nuovo patto sociale in cui si dia pari dignità ai saperi tradizionali, al lavoro manuale e alla creatività intellettuale.

Allo stesso modo, se seguiamo il monito di Ostrom, non dobbiamo rassegnarci a istituzioni che ci trattino da egoisti da “commissariare”, ma favorire una gestione partecipata dei nostri beni comuni, materiali e immateriali. Così, l’eredità del mondo contadino — la terra condivisa, il senso di appartenenza, la sacralità del lavoro e l’inclusione di tutti — potrebbe rivelarsi un antidoto al vuoto culturale e valoriale della nostra epoca.

Con questa conclusione non intendo esprimere un anacronistico desiderio nostalgico, bensì richiamare l’attenzione sull’importanza di una memoria attiva e di una partecipazione comunitaria, elementi fondamentali per costruire un futuro più coerente con la nostra umanità, in cui tecnica e politica siano realmente al servizio delle relazioni umane, e non viceversa. Come ci insegnano i due autori, “tirare fuori il meglio dagli esseri umani” — sia sul piano manuale che su quello intellettuale — rappresenta, oggi più che mai, la sfida cruciale per un mondo più solidale e libero.

Prossimo appuntamento

Ricordo che il prossimo seminario si terrà il 20 marzo, e sarà curato proprio dal prof. Martone, dal titolo “I demoni dell’uguaglianza: individualismo e democrazia”.

Ringraziamenti

Desidero ringraziare in modo particolare il funzionario internazionale EU Dino Nicolia, per avermi invitato a inaugurare questo ciclo di formazione. E un grazie sincero — e con una punta di emozione personale — all’amico Antonio Martone, la cui presenza e i cui stimoli hanno reso il dibattito intensamente vivo e capace di coinvolgere tutti i partecipanti. Vederlo raccogliere i miei spunti (già nelle scorse settimane) e rilanciarli con la sua sensibilità culturale è stato un dono prezioso, che ha conferito al seminario vivacità e profondità.

Concludo, dunque, auspicando che questo percorso di alta formazione continui a incrociare sguardi diversi, dall’arte alla sociologia, dall’economia alla filosofia politica, per riscoprire insieme le nostre radici e, al contempo, disegnare una visione globale più giusta e più umana.