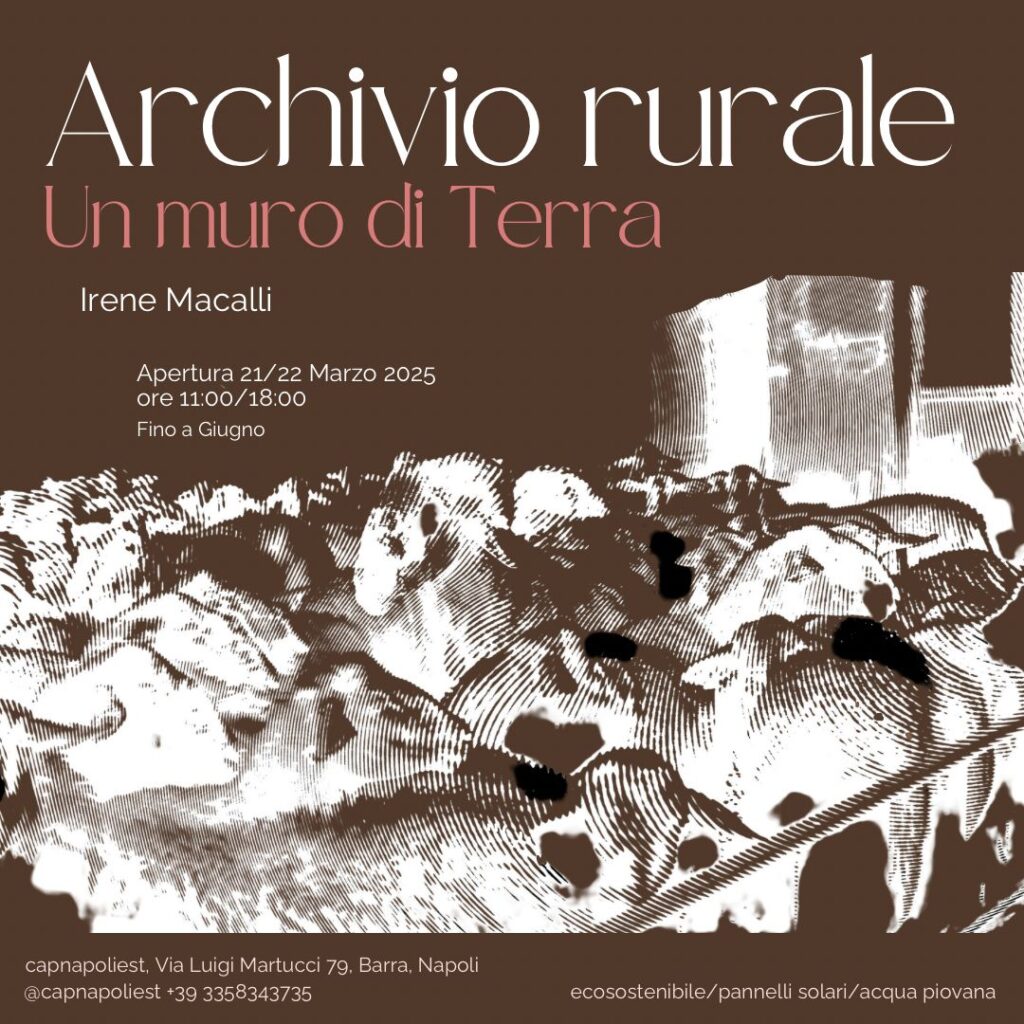

Archivio rurale. Un muro di terra è la prima mostra personale di Irene Macalli, artista e dottoranda dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli, originaria di Sant’Agata dei Goti (BN), ospitata presso la Galleria Capnapoliest nel quartiere Barra di Napoli. L’esposizione è il frutto di un lungo percorso di ricerca che parte dalle aree rurali del Mezzogiorno, dalle comunità contadine e pastorali, fino ad approdare in uno spazio urbano storicamente legato all’agricoltura, con l’obiettivo di mettere in relazione memorie locali apparentemente distanti.

Questo progetto si intreccia con l’esperienza di “Ccà sotto ‘nun ce chiove”, iniziativa che ha visto l’artista trasferirsi a Pietraroja (BN) per un periodo di residenza immersiva. Lì, grazie a un approccio antropologico ed etnografico, Macalli ha collaborato fianco a fianco con la comunità locale, in particolare con le donne del paese, custodi di un patrimonio culturale ricco ma troppo spesso trascurato.

Dopo aver visitato l’allestimento, abbiamo intervistato Irene Macalli per comprendere meglio il significato del suo lavoro e il legame con il precedente progetto realizzato nel piccolo comune sannita di Pietraroja.

In che modo la tua nuova mostra “Archivio rurale. Un muro di terra” rappresenta una prosecuzione o un completamento di quanto hai realizzato con “Ccà sotto ‘nun ce chiove” a Pietraroja?

“Archivio rurale. Un muro di terra” è un primo risultato della mia ricerca artistica e di dottorato. La mia ricerca si concentra sulle aree rurali del mondo, in particolare del Mezzogiorno, partendo dal mio territorio, Benevento. Analizzo le cause e gli effetti dello spopolamento nei luoghi considerati marginali e periferici, cercando anche di capire che ruolo può avere l’arte nei contesti popolari come forma di rigenerazione urbana, ma senza la presunzione di dover ridare valore a luoghi che di valore ne hanno già tanto.

Questa mostra è la mia prima personale ed è anche una restituzione di quanto avvenuto a Pietraroja con il progetto “L’arte come riscatto sociale nei piccoli comuni” quando ho deciso di trasferirmi lì per conoscere il luogo in prima persona, studiando il territorio con un approccio immersivo antropologico/etnografico, con l’osservazione partecipante e collaborando a stretto contatto con la comunità locale, che ha dato un reale senso al mio lavoro.

Non lo considero un completamento, perché ho ancora molto da studiare e da scoprire, ma sicuramente è un primo risultato del mio rapporto con il mondo rurale, montano e contadino, che si muove tra il contesto rurale turco e quello italiano. La mostra è multidisciplinare, composta da documentazione video, fotografica e installazioni artistiche. Ho voluto portare un contesto rurale — vivo, anche se spesso ritenuto morto — in un ambiente completamente urbano come il quartiere di Barra, che un tempo era anch’esso un territorio di campagna.

È un mix esperienziale del territorio beneventano, non solo di Pietraroja. Un progetto e una ricerca accolta con entusiasmo dalla gallerista Vera Vita Gioia, il tutto si sposa perfettamente con la galleria Capnapoliest.

Il tuo lavoro parla di memoria collettiva e di riscatto sociale dei piccoli comuni. In che modo il tuo lavoro traduce in una nuova forma espressiva la necessità di raccontare e valorizzare il legame con la terra e le radici locali?

In questo lavoro c’è tanta cultura immateriale, quella che si tramanda oralmente o si vive direttamente.

I custodi di una vecchia generazione, portatori di saperi preziosi e controversie, stanno scomparendo. Il legame con la terra e mestieri come la pastorizia stanno lentamente cambiando o vengono abbandonati. I terreni rimangono incolti, la gente si sposta verso le città, e i paesi diventano luoghi paradisiaci, luoghi-cartolina, delle bomboniere da osservare come si osserva un oggetto in un museo. Alcuni completamente vuoti e forse in questo caso bisogna accettarlo, altri abitati anche se magari considerati già morti, ma morti non sono; anzi, sono vivi e ci sono tante persone che cercano di riattivarli con progetti interessanti.

Con questa mostra ho cercato di raccontare il viaggio di chi ha avuto un passato travagliato e difficile a pieno contatto con la terra, come i contadini. Ho cercato di raccontare il ruolo della donna in contesti passati arcaici, ma non troppo remoti, anzi, ancora presenti. Ho cercato di raccontare in modo trasparente, senza nessuna presa di posizione, un mondo considerato morto ma che invece è vivo e molto attivo.

È un ritratto di quelle così chiamate aree interne spesso protagoniste di speculazioni, considerate ai margini perché forse lo sono davvero, dove le piccole comunità di residenti, condividono memorie, fatica e orgoglio. Attraverso questi abitanti, emerge uno stile di vita resiliente, consapevole che quel paese e quello stile di vita potrebbe, un giorno, non esistere più.

L’installazione, fatta con mattoni di terra realizzati a mano da me, è la riproduzione di un capannone agricolo antico, una struttura importantissima per chi lavora la terra. All’interno c’è un’installazione audio dove si sentono tre racconti diversi di tre persone che hanno sempre lavorato nei campi e sono sopravvissute grazie alla terra. Si parla della trebbiatura, della coltivazione di tabacco e della transumanza, questi racconti sono accompagnati dai canti dell’Agonia, le parole che Gesù pronunciò prima di morire, che venivano eseguiti a Pietraroja (Bn) da un folto coro, una tradizione che purtroppo non viene più eseguita per mancanza di partecipanti.

Nel capannone si legge su una lastra di marmo blu “Il blu delle montagne è il loro mare” perché, portando avanti la ricerca e stando sempre a contatto con contadini e pastori, emerge sempre il discorso del mare. Loro non conoscono il mare, non vanno al mare, ma il loro mare è il blu delle montagne in lontananza. Insomma, è un viaggio, un percorso che ti accompagna lungo questo mondo, un mondo che è alla base delle nostre radici ma un mondo sempre più industrializzato, capitalizzato, svenduto e mercificato.

Ci sono anche dei filmati girati alcuni da me e alcuni dalla fotografa Maddalena Tartaro, montati da me in modo amatoriale, che raccontano ciò che è avvenuto a Pietraroja durante il progetto “L’arte come riscatto sociale nei piccoli comuni”: dalla realizzazione della bandiera durante il laboratorio artistico svolto con la comunità locale, in particolare grazie al matriarcato del paese, alle riprese e ai discorsi fatti con le varie aziende e vari pastori del posto. Loro hanno arricchito immensamente il mio bagaglio di conoscenze.

Penso sia importante parlare di ciò che sta succedendo in questi territori: i piccoli comuni vengono spesso considerati già morti, belli ma vuoti, non interessanti. Il mio non è un invito romantico al “ri-abitarli”, perché per vivere davvero un luogo devono esserci prima le condizioni minime per farlo: trasporti, scuole, sanità, infrastrutture. Ma al di là di questo, c’è anche una nostalgia dignitosa, accompagnata dalla forza di chi è rimasto e si fa in tre per resistere. Voglio far vedere che ci sono giovani che stanno provando a costruire progetti legati al territorio, con fatica e convinzione. Racconto anche la paura di chi ce l’ha fatta finora, ma sa che forse, tra qualche anno, non riuscirà più a farcela. Ci sono ragazzi che hanno iniziato a credere nel valore di quei luoghi e continuano, ma c’è anche chi ha smesso di crederci, chi si lascia cullare dall’idea che ormai sia tutto perduto…

Sul versante curatoriale, la gallerista Vera Vita Gioia sottolinea come un’operazione così legata a un contesto specifico si apra inevitabilmente a una dimensione universale:

Il lavoro di Irene Macalli mi ha colpito immediatamente, non ho avuto esitazioni ad ascoltare il suo piano di ricerca e a volerlo ospitare al capnapoliest.

È raro incontrare un’ artista, direi attivista, con così forte determinazione ed idee chiare.

Il suo percorso mi ha riportato cenni della mia autobiografia, ma, senza tracce narcisistiche, mi sono messa in ascolto del suo messaggio che è decisamente originale e spero attuabile anche a lungo termine.

Il famoso slogan, il mondo è cambiato repentinamente, è vero e falso allo stesso tempo. Una sospensione di questo assioma la prenderei in considerazione. In fondo una linea guida interiore, di coloro che hanno una definizione o una direzione verso un’indagine seria, profonda, sociale ed ambientale, con una resa artistica di qualche tipo, non si lascia interrompere dalla tormenta divulgativa della propaganda. È vero, il genere umano è in serio pericolo e lo sono ancor più gli strati marginali che sono sempre più esclusi dal benessere, ma, proprio una ricerca, come quella di Irene Macalli, placa i picchi di panico generico e riporta verso un’ analisi puntuale, profonda, speranzosa, a tratti lungimirante, che ferma il fotogramma del momento e pone interrogativi e risoluzioni future.

La sfida di Archivio rurale, Un muro di Terra, legato al percorso di Irene nella comunità di Pietraroja, è sì legato alla memoria e all’ identità di un territorio specifico, ma è anche un campo lungo di osservazione che ha zoomato su un esempio vicino e caro.

Quel luogo è il luogo. I rapporti con gli abitanti è intellettuale e di cuore, di gesti appresi e scambiati con intensità e amore. Una direzione dell’artista che si è fusa con le indicazioni di donne e persone piene di quella cultura e di quella modalità autentiche. Interazione completa.

Pietraroja, Archivio rurale, Un muro di Terra, ritengo siano un inizio, con sviluppi imprevedibili, di un artista e pongono interrogativi universali.

Di questo si occupa capnapoliest, che accoglie arte legata ad un’ evoluzione attiva del linguaggio, inteso come prospettiva umana di elevazione dei valori alti e di volontà di fabbricare un mondo bello per tutti, indistintamente.

E chiedendole in che modo il pubblico possa recepire il legame tra questa mostra e l’esperienza di Pietraroja, ha aggiunto:

Il pubblico va comunque orientato…il nostro è anche un lavoro di formazione e guida. In effetti l’ ingresso in uno spazio, dove si presenta un’installazione artistica, crea sempre disagio. Ci si sente intimiditi dall’ impianto visivo e ci si rifugia nel famoso dualismo: mi piace, non mi piace/mi emoziona, non mi emoziona.

Noi operatori dobbiamo accogliere e scardinare tale impatto semplicistico. Sempre.

Nel caso di questa operazione, con forte connotazione antropologica, tutto si semplifica, in quanto c’è un’ evidenza di necessità narrativa oltre che visiva.

La storia tra Irene Macalli e Pietraroja viene raccontata e tutti i “pezzi” prendono vita e hanno un posizionamento chiaro, seppur riferito ad un luogo precipuo.

Da lì si parte per espandere la fruizione e si apprende che i luoghi possibili da indagare sono molti. Forse tutti.

“Archivio rurale. Un muro di terra” è dunque un invito a fermarsi, ad ascoltare e a riconoscere la dignità di esistenze poco appariscenti, ma profondamente radicate nella nostra storia collettiva. Un promemoria di quanto possano essere preziose quelle voci che resistono lontano dai centri decisionali, e che l’arte può contribuire a far emergere con poetica e determinazione.