Il poeta salernitano, nel 1947, aveva pubblicato le Poesie della Resistenza dal titolo Il capo sulla neve. Alcuni anni fa, lo studioso Massimo Castoldi ha scoperto, tra le carte del Fondo Manoscritti dell’Università di Pavia, la “ballata”: un testo sulla liberazione che nel 1963 venne recitato in tv dal celebre attore Giancarlo Sbragia.

Piazzale Loreto, da 80 anni, nella memoria collettiva degli italiani, è sinonimo di Nemesi. Termine che spiega le orrende carneficine che si sono consumate in quel piazzale nell’agosto del 1944 e nell’aprile 1945. Il termine Nemesi va inteso come rappresaglia di una rappresaglia. I quindici gerarchi appesi il 29 aprile 1945 con Mussolini e la Petacci alla pensilina del distributore di benzina rappresentavano la vendetta per i quindici innocenti fatti fucilare l’agosto dell’anno prima dai nazisti.

Quei quindici corpi rimasero lì, sul selciato del piazzale, per tutto il giorno. Ammucchiati come carcasse di animali, lasciati marcire sotto il sole che arroventava l’agosto milanese. Corpi esposti come un macabro monito, corpi freddati a bruciapelo dalla milizia repubblichina. Ufficialmente per rappresaglia (qualche giorno prima, a Porta Venezia, una bomba aveva distrutto un camion tedesco, ma non ci furono morti), in realtà perché nazisti e camicie nere intuivano l’inizio della loro fine in quella che si ricorda come “la grande estate partigiana”.

Prima di cadere sotto il piombo dei repubblichini, quella mattina del 10 agosto 1944, quei quindici stavano in galera, rinchiusi nel carcere di san Vittore per la loro attività antifascista. E molti di loro avevano conosciuto l’orrore della tortura. A sceglierli nel mucchio dei prigionieri politici a san Vittore si dice sia stato Saeweke, un aguzzino di rara ferocia. Dovevano appartenere a partiti ed estrazioni sociali diverse, questo era l’ordine. Il 10 agosto li portarono sulla piazza squarciata dalle bombe alleate, dove li aspettava un plotone composto dalle camicie nere della “Muti”. Alla fine, lo spettacolo dei corpi ammonticchiati: spettacolo cui i carnefici obbligarono ad assistere, armi alla mano, la folla che si era radunata sul piazzale. Fecero fermare anche i tram: tutti giù, a guardare quella feroce dimostrazione di una forza debolissima. Corpi esposti al dileggio dei fascisti e alla pietà dei milanesi.

Nel buio di una notte non ancora schiarita dall’alba, nessuno passò per piazzale Loreto mentre “il colonnello Valerio” e i suoi uomini scaricavano i cadaveri. I corpi furono scoperti la mattina del 29 aprile 1945, in tarda mattinata. Era domenica, giorno di riposo. Poi, come un lampo, la voce si diffuse: Mussolini e Clara Petacci erano stati uccisi, i loro corpi, insieme a quelli di undici gerarchi, erano esposti in piazzale Loreto. Prima decine, poi centinaia, infine migliaia di persone accorsero da ogni parte della città, dopo che radio Milano libera diede ufficialmente la notizia. Una folla inferocita imperversò su quei corpi ammucchiati sul selciato: sputi, calci, urina. Poi quei cadaveri vennero appesi per i piedi, per consentire alla marea di folla di guardare quella “macabra esposizione di macelleria messicana”, come la definì Ferruccio Parri, una delle figure più limpide della Resistenza, un galantuomo. Mentre Leo Valiani, tra le più nobili espressioni della Resistenza, dopo aver pagato un prezzo altissimo alla lotta per la libertà, venne assalito da un dubbio che “quella folla che insultava il cadavere del Duce non fosse la medesima delle adunate oceaniche.”

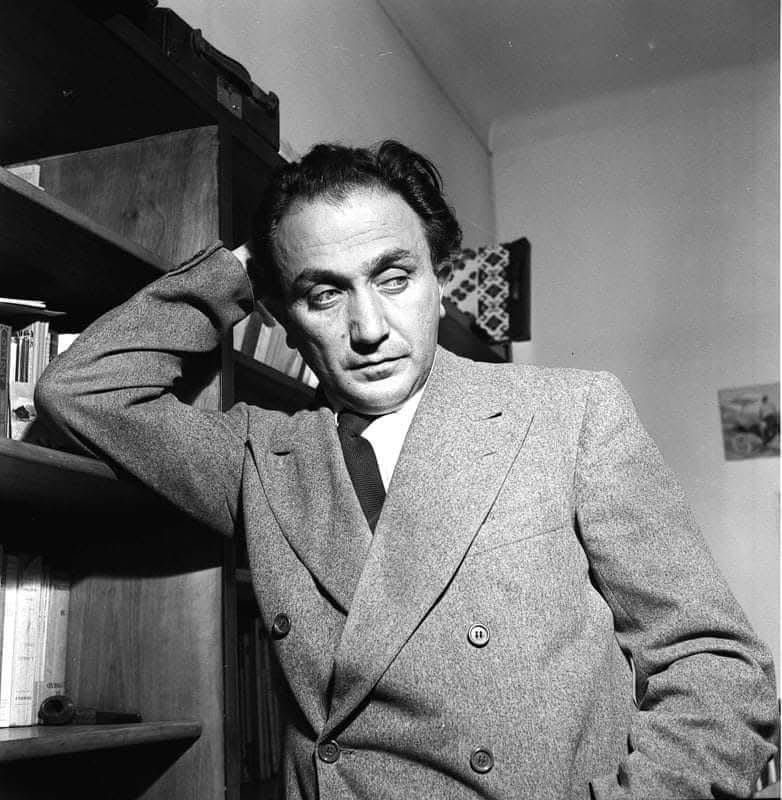

E Alfonso Gatto? I giorni della Liberazione lo videro protagonista, insieme a Quasimodo e Vittorini, come maggiore interprete della Resistenza. Una sua poesia Per i martiri di Piazzale Loreto era circolata su riviste e fogli clandestini.

Nella tarda mattinata del 25 aprile, insieme ad Arturo Colombo, Elio Vittorini e il pittore Ernesto Treccani, lasciò la redazione clandestina de “L’Unità” e corse in via Solferino. La sede del “Corriere della Sera” era deserta, le macchine ferme. Le Bozze del primo numero fuori dalla clandestinità del foglio comunista erano già pronte Non restava che mettere in moto le rotative. L’indomani, i camion carichi di copie de “l’Unità”, del “Corriere della Sera” e de “l’Avanti!” partirono come razzi. Gli autisti lanciavano le copie dai finestrini. In poche ore invasero tutta Milano. Sembravano farfalle che finalmente svolazzavano in libertà.

Come già accennato, la “Ballata del 25 aprile” fu letta in tv, il 24 aprile 1963, da Giancarlo Sbragia, uno degli attori più noti del cinema e della televisione.

Il nostro poeta ricordava quella primavera nata “dall’oscura notte di aprile…” evocava la speranza di un popolo intero che uscendo dal “vuoto dei morti…con tutto il pianto segreto” aveva riconquistato la libertà “mai così vera, decisa.”

Nel ricordo della libertà conquistata a carissimo prezzo, dello “stupore di vivere” dopo la lunga, nera notte, della gioia di un popolo liberato dall’incubo della guerra e dalla spietata tirannia imposta dai nazisti dopo l’armistizio dell’8 settembre ’43, il poeta auspicava, nei versi conclusivi, una vera rinascita, un Paese unito in una sola voce e in una sola parola :“Italia, patria senza monumento/ vita che vive, spazio, luce, vento.”

La “ballata” suscitò, allora, molto interesse tra i telespettatori, manifestava la speranza degli italiani per la riconquistata libertà. E le parole del poeta salernitano diventavano il canto di un popolo, di una nazione.