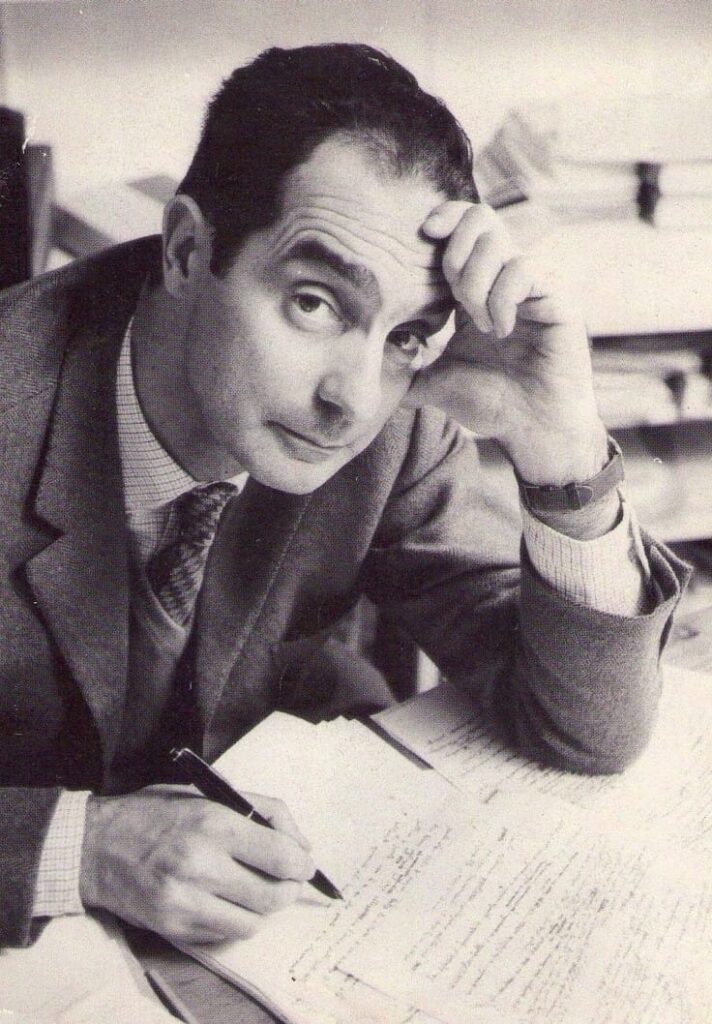

Italo Calvino è stato un grandissimo intellettuale e narratore, scrittore tra più importanti del nostro Novecento.

Italo Calvino è stato un grandissimo intellettuale e narratore, scrittore tra più importanti del nostro Novecento.

I libri degli altri è un volume corposo di lettere Einaudi che Calvino redattore scriveva a vari autori, più o meno noti, che inviavano il proprio manoscritto alla casa editrice e trovavano all’altro lato della scrivania l’illustre paroliere, pronto a leggere. Era il suo mestiere: lettore per professione.

Un epistolario che ha il pregio di:

– raccontare il dietro le quinte di un “mestiere dei libri” esercitato con passione e disincantata professionalità dal 1947 al 1983;

– rievocare, con parole improntate a uno stile amichevole e colloquiale, le valutazioni di ogni inedito, le scoperte, i rifiuti, le polemiche letterarie, i premi, i consigli dispensati a scrittori esordienti o affermati, le discussioni con i traduttori;

– rendere manifesto, a ogni confronto, che “la letteratura nasce dalla difficoltà di scrivere, non dalla facilità”.

Missive che delineano la sua brillante capacità di esprimere un «giudizio di lettura attento, preciso, acuminato, che si attiene a una critica di grande concretezza senza mai essere iperbolico, i cui consensi sono distribuiti con parsimonia. Qui come altrove fa uso della sua ironia, del suo umorismo sottile, spesso mascherato sotto la scontrosità visibile in superficie».

Un carteggio che insegna quanto sia importante saper leggere un testo per sviluppare il cosiddetto “occhio da lettore“. Perché essere fervidi lettori non basta, occorre essere capaci di “squarciare il velo” per scoprire cosa c’è dietro e comprendere i meccanismi – di tecnica e di stile – che il romanziere persegue per dare vita ai fatti, ai personaggi, alla storia in sé.

Un carteggio che insegna quanto sia importante saper leggere un testo per sviluppare il cosiddetto “occhio da lettore“. Perché essere fervidi lettori non basta, occorre essere capaci di “squarciare il velo” per scoprire cosa c’è dietro e comprendere i meccanismi – di tecnica e di stile – che il romanziere persegue per dare vita ai fatti, ai personaggi, alla storia in sé.

Qualche esempio.

A Silvio Micheli, Viareggio, il 14 luglio 1950, Calvino scrive:

«[…] Comincio dalla parte negativa: non è un libro di facile lettura, né (almeno per la prima metà) che «prenda», che ti tiri in un suo cerchio magico, come fanno tutti i libri riusciti. Si va avanti un po’ a fatica, il ritmo umano (che è quello di miseria e solitudine di Pane duro) è reso non liricamente, ma con un intreccio un po’ freddo di ripicchi di fabbrica, le cui ragioni non si capiscono fino in fondo, il linguaggio è molto più sobrio che negli altri libri, nella scelta dei suoi attributi dialettali e gergali ma la quantità dei termini tecnici di cui è zeppo rimane un po’ come scritta con un altro corpo tipografico, cioè non scritta e queste macchine su cui tu minuziosamente insisti non si vedono mai, né a te né a noi riescono a interessare. Ma poi con la storia della cooperativa si finisce per raggiungere un calore, un ritmo, un interesse e la storia cammina, i personaggi camminano, tutto è più libero e più obbligatorio insieme, quel personaggio di Oreste è molto bello, il finale casca bene. Mi sembra che questa volta ti sei messo a raccontare una cosa che conosci bene in tutti i particolari, la vita di fabbrica, e questo è un fatto molto positivo; ma di fatto «poeticamente» di questa fabbrica non te ne importava niente, non la «vedevi» perciò ti sei lasciato prendere la mano «a freddo» dai particolari, e invece quando ti sei rifugiato nei tuoi sogni falansterici, nel tuo clima preferito di paesaggi squallidi e di solidarietà umana, sei riuscito di nuovo a dire qualcosa e allora anche le macchine dai e dai cominciavano a significare qualcosa. Ma secondo me il fatto per cui bisogna dedicare a questo libro una certa attenzione è questo: è uno dei primi tentativi italiani di mettere il lavoro al centro di un’opera narrativa, […] uno sforzo nuovo e di cui va tenuto conto […]».

A Anna Maria Ortese e Elio Vittorini, il 16 giugno 1953, comunica:

«Per il titolo noi saremmo favorevoli a Il mare non bagna Napoli. È un po’ marottiano, ma è ricordabile e significativo, e bene si adatta alla Napoli del libro.

E poi – nota Einaudi – è giusto, perché a Napoli oggi la presenza del mare si sente pochissimo, il porto è in crisi, l’economia e tutta la struttura della città non sono marinare se non in piccola parte; cosicché la affermazione paradossale di quel titolo potrebbe divenire una definizione corrente d’una situazione. Il libro uscirà a fine mese, da solo.

Cari saluti.»

A Carlo Cassola, Grosseto, il 17 dicembre 1958, dichiara:

«Caro Cassola,

Angela non va? Angela va da dio! È uno dei tuoi più bei racconti! Quel tanto d’ingenuo che talora ha (il conte cattivo, ecc.) in un contesto per nulla ingenuo, finissimo invece, è una delle tue rese migliori. Non va affatto ampliato: guai! È una delle poche volte che ti vedo fare un racconto compiuto. E compiuto stupendamente, con quell’ultimo capitolo, con quello che adombra o che svela solo all’ultimo. E bellissimo è il tenere in ombra per tutto il racconto, e non parlarne mai, i rapporti col marito. Lo vuoi allargare a romanzo? Puoi farlo, con calma. Può darsi che venga bello, ma sarà un’altra cosa. Ora però lo pubblichi nella raccolta così com’è, perché è un’opera in sé perfetta. […] Lo voglio nel volume a tutti i costi.

Dimmi. Cari saluti.»

Saper leggere significa proprio questo: inabissarsi nella profondità di un dattiloscritto, prestare orecchio al suo ritmo, comprendere nella sua forma quello che racconta, quello che vuole esprimere. Calvino conosceva i ferri del mestiere e sapeva usarli con sapienza e abilità, umiltà e consapevolezza, saggezza e passione, incoraggiando o smorzando l’attitudine alla scrittura.

Saper leggere significa proprio questo: inabissarsi nella profondità di un dattiloscritto, prestare orecchio al suo ritmo, comprendere nella sua forma quello che racconta, quello che vuole esprimere. Calvino conosceva i ferri del mestiere e sapeva usarli con sapienza e abilità, umiltà e consapevolezza, saggezza e passione, incoraggiando o smorzando l’attitudine alla scrittura.

Una vita dedicata ai libri (non solo ai suoi, ma soprattutto a quelli degli altri), una preziosa testimonianza sul fermento culturale della stagione più feconda dell’editoria e della cultura italiana del XX secolo.