Ricordo che nei primi Anni Ottanta il nipotino di un collega, a scuola, era “depresso”: i suoi compagni di classe lo prendevano in giro perché i genitori gli avevano comprato dei quaderni con la copertina di un bel verde pastello, nel mezzo della quale campeggiava un disegno di Peynet. Il bambino se ne vergognava. I compagni di classe dicevano che erano “roba da femmine”. Insomma Peynet rappresentava la leziosità per antonomasia. Il “carino” insostenibile. Ma Peynet è stato tutt’altro.

Dietro il Maggio francese, dietro e prima della liberazione sessuale e delle utopie politiche del Sessantotto ci sono anche, a pieno titolo, i “fidanzatini” (Les Amoreux”) di Peynet, e la fantasia smisurata del loro disegnatore. C’era la Parigi irripetibile del dopoguerra. Una città in cui ogni cosa veniva vissuta come elettrica e nuova: il cuore di un’Europa che non ne poteva più del suo passato. Era la Parigi che Picasso definì “una continua esplosione di energia creativa”. Jacques Prevert ne parlava così : “Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte/ Il primo per vederti tutto il viso/ Il secondo per vederti gli occhi/ L’ultimo per vedere la tua bocca/ E tutto il buio per ricordarmi queste cose/ Mentre ti stringo tra le braccia”.

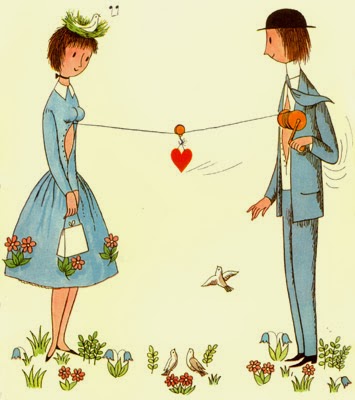

Non sembra, questa poesia, una descrizione in versi delle “sdolcinate” vignette di Peynet e dei suoi fidanzatini? Ma, allora, la dolcezza era rivoluzionaria. Parole d’amore, e null’altro. Come ossessivamente i fidanzatini affermavano ad ogni loro apparizione, sui quotidiani di tutta Europa. Un Amore che era anche erotismo, ed estremamente audace per quei tempi. Non si può dimenticare, guardando le tavole di Peynet e la ricorrente, sfacciatamente candida esibizione dei seni della ragazza dei “fidanzatini” quali erano i costumi negli anni Cinquanta. Erano anni, quelli dei “fidanzatini”, in cui da noi era vietata per legge l’esibizione dell’ombelico in televisione; l’era in cui le riviste fotografiche erano sempre “scollacciate”, rigorosamente vietate ai minori di diciotto anni anche se esibivano, al massimo, i floridi polpacci dell’attrice di turno. Eppure, quello di Peynet era un mondo provocatoriamente puro, in cui anche l’erotismo era candido. Libero e candido.

Raymond Peynet era un signore gentile, facile al sorriso e “tres charmant”.

Abitava con la moglie Denise in un grande appartamento immerso nel verde degli oleandri che salgono verso la pineta di Cap d’Antibes, la nota località della Costa Azzurra, che sul finire degli Anni Ottanta inaugurò il “Musèe Peynet”. Qui vengono presentate al pubblico le mille facce dell’Amore secondo la filosofia di “les Amoreux”. Nati nel 1942, passati indenni tra guerre, molotov e subbugli sessantotteschi, “les Amoreux” continuano a dondolare su uno spicchio di luna, tra ghirlande di rose e voli di colombe. Sono finiti un po’ dovunque, quei fidanzatini. Sulle porcellane di Rosenthal e in una canzone di Claude Brassens, in un film a cartoni animati, sui foulards e soprattutto sulle pagine di tanti libri.

Lui, il violinista con la bombetta e i capelli lunghi, secco come un chiodo, veste sempre allo stesso modo; lei, più civetta, segue le mode. E il chiosco di musica dove si incontrarono la prima volta? E’ sempre lì, a Valence, dove Peynet li scoprì una sera del 1942. In quel periodo Peynet lavorava per un giornale di Clermond-Ferrand, la Francia era divisa in due dall’occupazione nazista e lui, fortunatamente, era riuscito a sfuggire alla cattura dei tedeschi. Girava per quella parte della Francia relativamente sicura, disegnando vignette e illustrazioni e vendendo anche le cravatte che sua moglie confezionava in casa per rendere meno precaria la sopravvivenza.

A Valence, dove una sera si trovava per un appuntamento di lavoro, arrivato in largo anticipo, seduto su una panchina di un piccolo giardino pubblico,Peynet scoprì presso un chiosco di musica lì vicino un violinista ritardatario e una ragazza che lo guardava poco distante. Senza saperlo, mentre disegnava, Peynet stava dando una svolta alla sua vita. Nascevano un estroso giovane musicista, un po’ allampanato con i capelli lunghi e una fanciulla in silente contemplazione. Quel chiosco trent’anni dopo rischiò di essere demolito, ma insorsero gli innamorati veri e ne fecero un monumento nazionale.

Valentino e Valentina, come vennero ribattezzati in Italia “les Amoreux” sfruttando la ricorrenza di San Valentino, dal dopoguerra in poi hanno conquistato una popolarità crescente in tutto il mondo, tanto da contare un museo anche a Tokio. E giustamente lo scrittore francese Jean Cocteau li ha definiti “la coppia di innamorati più famosa del Novecento”.

Peynet aveva la moglie Denise che gli era musa e amica. Si conobbero, raccontava, durante una festa da ballo. Pessimo ballerino, Raymond le calpestò tutta la sera i piedi. Ma quello era l’unico modo per conoscerla. E poi, quando gli disse di chiamarsi Damour, Peynet ringraziò il cielo con un sorriso.

I coniugi Peynet avevano una figlia e due nipoti, e si vantavano di non aver mai trascorso un’ora separati. Quando gli chiedevano dei suoi fidanzatini, Peynet amava ripetere che fino a quando ci sarebbe stata una panchina in un parco, uno spicchio di luna e due ragazzi abbracciati, i suoi “amoreux” sarebbero stati lì, come due angeli custodi. E a chi gli chiedeva perché i fidanzatini non si erano mai sposati, rispondeva con un’altra domanda : “Si sposano forse i fiori?”

Gli innamorati di Peynet uscivano da una cultura povera, ognuno aveva una paura dell’altro che era il rovescio della paura di se stesso. Si sbaciucchiavano senza usare le mani. Unico abbandono: nell’abbracciarsi volavano.

Oggi c’è ancora posto per i fidanzatini di Peynet? Oggi volano nell’abbracciarsi gli adolescenti?